Jean Ollivro parle innovation

Dans le cadre de son assemblée générale, Produit en Bretagne avait invité Jean Ollivro, président de Bretagne Prospective à venir faire une intervention sur l’innovation en Bretagne.

Dans le cadre de son assemblée générale, Produit en Bretagne avait invité Jean Ollivro, président de Bretagne Prospective à venir faire une intervention sur l’innovation en Bretagne.

Interview de Jean Ollivro par Christian Gouerou parue dans Ouest-France

Dans un entretien publié sur la chaîne Tébéo mercredi, Jean Ollivro, président de Bretagne Prospective, parle de la situation actuelle sous une approche systémique permettant d’éclairer notre lecture de l’actualité et de nous projeter vers des avenirs possibles… et désirés.

https://www.tebeo.bzh/replay/26-linvite/10697227

Le « Panorama de la Bretagne », document de synthèse réalisé par le Télégramme offre une photographie de la Bretagne en 2020. Sa version papier s’enrichit de 10 points de vue d’experts à écouter. Parmi ces experts, Jean Ollivro, président de Bretagne Prospective.

La Bretagne a gagné les défis de l’après-guerre pour rattraper son sous-développement mais elle doit continuer à s’inventer face aux défis de la modernité. Les questions des territoires, des langues et de la culture sont centrales. Jean Ollivro, géographe, universitaire, auteur de nombreux livres sur l’aménagement du territoire et le développement régional nous explique comment, finalement, la Bretagne et les Bretons trouveront leurs chemins d’avenir en se retrouvant eux-mêmes.

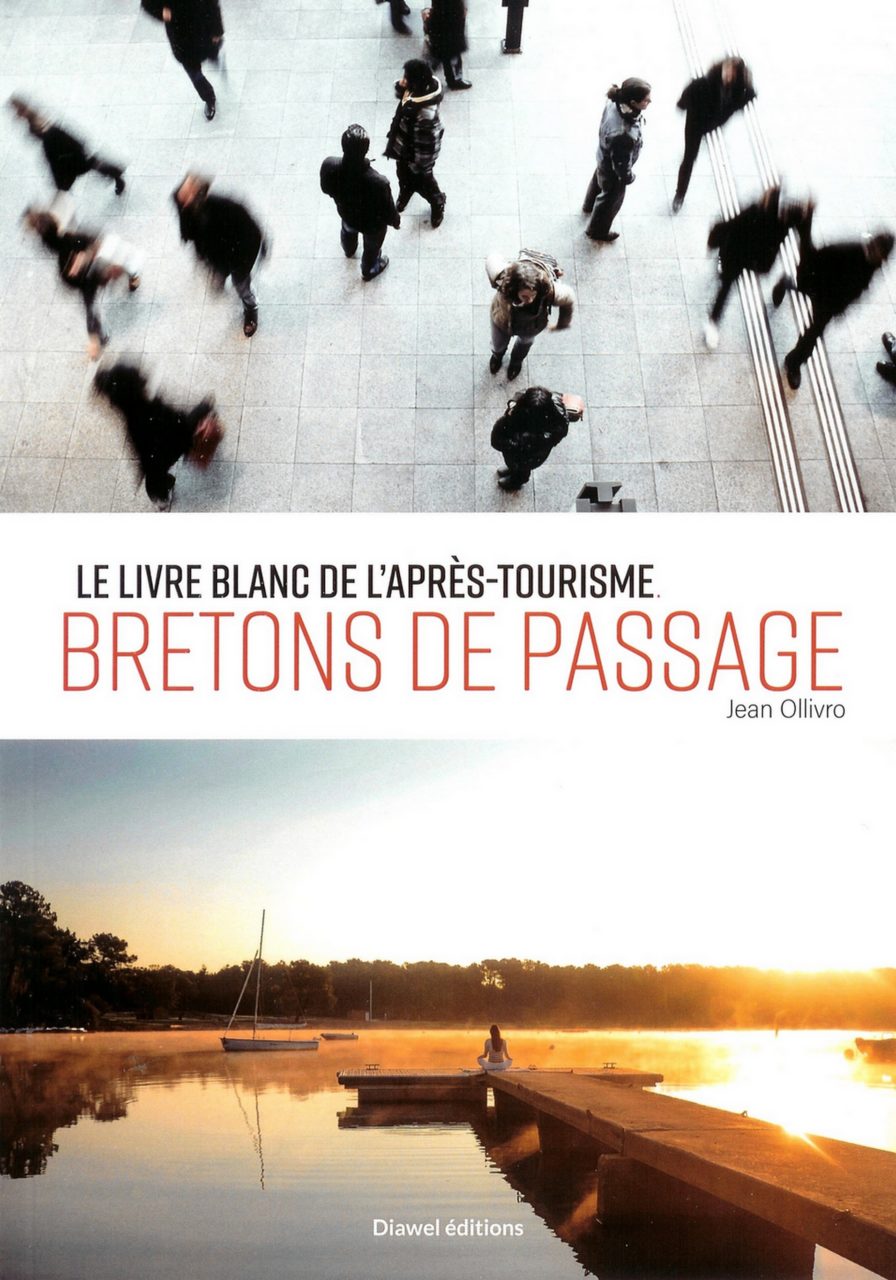

Professeur de géographie à l’Université de Bretagne, président du « think tank » Bretagne Prospective et auteur de nombreux ouvrages sur la Bretagne, Jean Ollivro vient de publier chez Diawel éditions un ouvrage intitulé » Le livre blanc de l’après-tourisme. Bretons de passage ».

« C’est un touriste ». Voilà une expression populaire. Au-delà d’un constat, elle peut désigner quelqu’un de peu sérieux, un étudiant en retard, un individu n’ayant rien préparé (il est venu en touriste), quelqu’un qui n’a pas été professionnel ou n’a pas réalisé les choses correctement. Pourquoi utilise-t-on ce terme ? Le choisit-on ? A une époque où ce secteur ne cesse de progresser et représente dans certaines régions jusqu’à 30 % du PIB, l’expression pose problème.

Le « tourisme » est une activité dont on a de plus en plus besoin et qui reste mal dénommée, mal agencée mal fichue. Comment faire en sorte que cette activité ne soit plus prédatrice ? Qu’elle soit a minima digérée ? Sinon fertile ?

Voilà l’interrogation essentielle de cette étude prospective qui s’interroge sur une « phase 2 » du tourisme, voire sur l’après-tourisme, avec une idée pressentie par R. Knafou dès les années 1991, mieux exprimée par P. Bourdeau dans les Alpes dès 2009. « Après-tourisme », « post-tourisme », « tourisme 3 », « new tourism », « neo tourism ». Oui, c’est autre chose avec ce mot que l’on garde sans se demander si c’est le bon. Comment faire en sorte que des gens qui, sur le fond, ne font que passer d’un territoire à un autre, soient perçus et acceptés tels ce qu’ils sont : des « habitants » temporaires ?

10 € (+ 3 € de port) – A commander auprès de Bretagne Prospective – contact@bretagne-prospective.bzh